모방(imitation)

모방(imitation)이란 어떤 동기(motive), 또는 주제(theme)의 선율 음형(figure -순차와 도약, 리듬의 구조)을 동일, 또는 다른 성부에서 일정한 규칙으로 전개(display-「펼침」의 의미로 보다 현대적인 용어)시키는 것으로서 모든 형식에서의 실제적 창작행위이다.

그러나 앞서의 「선율쓰기-주제」에서도 언급하였듯이 효과적으로 동기를 모방하기 위해서는 동기 자체의 음형이 특징적이며 탄력성이 있어야 하며 세포화가 되어있어야 한다. 이는 곧 그 곡의 원천이라고 할 수 있는 동기가 안정적이어야 그로부터 파생되는 선율구조를 조직해 나가는데 방황을 최소화하게 된다는 것을 의미하는 것이다.

모방의 테크닉은 크게 주제의 원형의 형태를 유지한 채 단순하게 반복시키는 것과 원형이 변화되어 나타나는 것, 새로운 응답으로 대별되며 세부적으로는 동형반복, 이도법(병행법), 전위법, 리듬의 확대와 축소, 음정의 확장과 수축, 생략법, 역행법과 모티브의 일부분만을 반복하는 생략법 등이 있으며 아예 새로운 동기를 제시하는 방법도 있다. 또한 이들은 중복되어서 나타날 수도 있고 연속적인 반복진행(反復進行, sequence)의 형태를 띨 수도 있다.

모티브의 반복(repetition)

1. 동형반복(同型反復, similar type repetition)

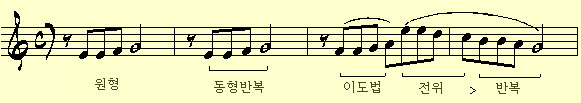

모티브가 원형 그대로 응답한다. 단순한 곡이거나 모티브의 강조를 위해 흔히 사용되는 것으로, 이는 결국 주제적 동기를 강조함과 동시에 그 다음에 새로운(또는 변형된) 동기로의 발전을 암시한다. 다음 악보의 예에서는 둘째 소절이 이에 해당한다.

2. 병행법(竝行法, paralled motion) 또는 이도법(移度法, transposition)

주로 2∼3도 위나 아래의 다른 음높이로 모티브의 형태가 되풀이되는 것-정확하게는 2회 이상-을 말하며 원형의 형태변화 없이 음 높이만(부분적이더라도) 바뀌어 나타날 수도 있다. 위의 악보에서 셋째 소절의 두 박자가 이에 해당한다.

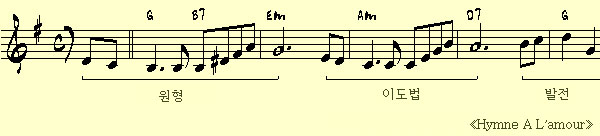

다음은 또 하나의 이도법에 의한 예제 악보로서 위대한 샹송가수「에디뜨 삐아프」가 부른 ≪Hymne A L'amour≫(사랑의 찬가)이다.

반복진행에서도 이도법(또는 병행법)은 조성의 범주를 벗어나지 않기 위해서나 화성적 요인으로(화음이 바뀌지 않고 음정이 바뀔 때 등), 또는 노래일 경우 음정의 소리내기가 불편한 증4도, 장7도 음정을 피하여 선율을 부드럽게 유도하기 위하여 원형 모티브의 음정이 정확하게 지켜지지 않을 수도 있다. 이때에는 가급적 순차진행(stepwise)은 장2도 ↔ 단2도의 변환 이외의 원형은 지켜주고 도약진행(skipwise)에서 음정 변화의 포인트를 두는 것이 좋다.(아래의 악보 예제에서 ①은 동형으로 2도 상행하여 이도시키면 증4도가 발생하므로 순차진행은 유지한 채 도약부분 만을 변화시킨 것이다.)

즉 모방할 때 순차진행은 원형의 형태를 지켜줘야 하지만 도약진행일 때는 3도의 도약이 5도(다음 악보의 ②), 또는 6도(다음 악보의 ③)로 확대되어도 좋다는 의미이다.

또한 원형 모티브의 일부분만을 반복할 수도 있고 또 그것은 연속적으로 반복될 수도 있다. 다음 악보에서의 ②와 ③은 모티브의 일부분만을 반복한 것이다. 다만 반복이 지나치면 지루해지므로 가급적 2~3회의 반복을 넘지 않도록 한다.

[참고사항]

반복진행(repetition)은 악곡 전개의 중요한 원리로서 다음처럼 세분화되어 분류하기도 한다.

▷ Sequence(시퀀스): 동일 성부에서 다른 음높이로 같은 음형을 반복(연속반복 형태의 별칭)

▷ Ostinato(오스티나토): 동일 성부에서 동일 음높이로 같은 음형을 반복(패턴)

▷ Imitation(이미테이션): 다른 성부에서 다른 음높이로 다른 음형을 반복(=모방의 총칭)

▷ Stimmtausch(獨 시팀타우쉬): 다른 성부에서 동일 음높이로 같은 음형을 반복(음색적 패턴)

※ A-B-A나 론도형식 등, 악식상의 반복도 반복구의 확장개념이라고 할 수 있다.

모티브 형태의 변화(transformation)

3. 전위진행(轉位, inversion-자리바꿈)

모티브 원형의 선율방향을 아래에서 위로, 위에서 아래로 바뀌어 진행하는 것으로서 여기에서도 조성을 유지하기 위해 음정의 변화가 있을 수 있다. 전위진행은 모티브의 일부분만을 자유롭게 적용할 수도 있다. 위의 처음 악보(동형반복의 악보예제)에서 셋째 소절의 후반부가 이에 해당하며 이것은 다시 연속적으로 반복(sequence)하고 있다.

다음은 전위진행의 가장 대표적인 예이다.

4. 확대법(擴大法, augmentation)

동기(motive)의 형태 가운데 리듬적으로 박자를 확대하여 모방하는 것을 말한다.

5. 축소법(縮小法, diminution)

확장법의 반대개념으로서 동기의 형태 가운데 리듬적으로 박자를 축소하여 모방하는 것을 말한다.

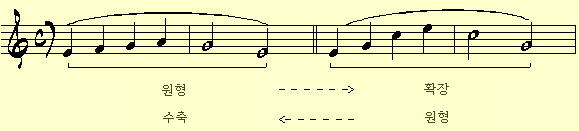

다음의 악보는 확대법과 축소법의 예를 나타낸 것이다.

6. 신장법(伸張法, expansion)

동기의 형태가운데 음정 폭(音高, pitch)을 넓게 하는 것을 말한다.

7. 수축법(收縮法, contraction)

확장법의 반대개념으로서 동기의 형태가운데 음정 폭을 좁게 하는 것을 말한다.

아래의 악보는 신장법과 수축법의 예를 나타낸 것이다.

8. 생략법(省略法, omission)

흔한 것은 아니지만 원형동기 가운데 부분적으로 음을 생략하는 것을 말한다. 특히 동기의 일부가 반복적(sequence)으로 나타날 때 아주 효과적이다.

다음의 악보 예제에서 ①, ②, ③은 좌측의 원형에 대한 부분적인 생략을 나타낸 것인데 이것은 반복적으로도 좋다.

※ 4~8의 방법을 사용할 때에는 동기(?) 중의 일부분만을 변화시킬 수도 있고 다른 방법과 결합되어져 반복적 형태(sequence)로 흔히 나타나는데 최초응답(!) 다음에 「? → !」에 대한 좀 더 구체적인 질문의 성격이랄 수 있는 발전적 동기-자유로운 응답이랄 수도 있는 것으로 일종의 전이(轉移, transition)성격-의 형태로서 일 때 아주 효과적이다.

그렇지만 이 발전적 동기도 원형 동기와는 형태적으로나 암시적으로라도 연관이 되어져야 한다. 원형의 음높이와 리듬이 동시에 변화되면 자칫 본래의 동기가 갖는 본래의 형태(figure -주제가 암시하는 메시지)로부터 멀어지게 되기 때문이다.

다음 악보의 예는 리듬을 불규칙하게 분할(8분 음표 단위로서의 8-6-5의 분할)함으로써 음 높이와 리듬이 동시에 변화되면서도 모티브 원형이 특색 있게 모방되고 있는 매우 흥미로운 방법을 나타낸 것이다.

기 타(others)

9. 대조적인 새로운 동기로의 응답

이 방법은 위에서도 언급한 바 있는 「? → !」에서 「!」에 해당한다고 할 수 있으며 한편으론 「?」(제시)을 보완하는 성격이 될 수도 있다.

이것은 화성적인 진행과 박절적 통일성을 위하여 취해지는 경우가 많은데 「 ? 」(제시)와 「 ! 」(응답)은 서로 대조적이어야 한다.

이 방법에 있어서의 대조와 통일성을 위하여서는 우선 크게 음형과 음악의 구성요소(방향, 개체 수 등)로 분리한 뒤 서로가 한 쪽이 연관되면 다른 쪽은 대조되는, 또 그 반대의 개념으로 조직하는 것이 좋다.

위 악보에서 보듯이 주제와 새로운 응답은 서로 대조가 되고 있는데, 우선 리듬형태가 다른 것 외에도 모티브는 도약인데 반해 새로운 응답은 순차적으로 진행하는 모습을 보이고 있다.

다음 악보(베토벤의 제5 교향곡 3악장) 예도 가요형식의 곡은 아니지만 역시 대조적인 구조에 의한 새로운 동기를 적용한 예이다. 역시 양쪽은 큰 도약과 순차진행, 넓은 음역대와 좁은 음역대로 구분되어 있다. 또한 모티브는 반주가 없지만 새로운 동기(응답)는 화성적인 반주를 포함하고 있다.

※ 다성부(多聲部)적 방법으로서의 카논(典則曲, canon), 반행법(反行法, inverted), 역행법(逆行法, retrograde)과 주제의 원형을 추상적으로 암시하는-변주(variation)- 모방기법에 관해서는 후술한다.

'작편곡 이론' 카테고리의 다른 글

| [편곡] 반주법의 기본(Basic of Accompaniments) (0) | 2009.05.16 |

|---|---|

| [화성학] 4음화음(four-notes chords)/7th chords (0) | 2009.01.12 |

| [작곡] 선율쓰기-Ⅳ 기본 선율작법(Basic Melody Writing) (0) | 2008.11.09 |

| [작곡] 선율쓰기-Ⅲ 모티브 만들기 원칙-2_음형의 리듬구조 (0) | 2008.10.27 |

| [작곡] 선율쓰기-Ⅱ 모티브 만들기 원칙-1_Melody Line (0) | 2008.10.24 |